第28回日本自閉症協会全国大会 ALLかながわ大会参加レポ Vol.3

第28回日本自閉症協会全国大会 ALLかながわ大会 Day 2

2025年2月8日・9日鎌倉芸術館にて開催されましたALLかながわ大会において最終日は以下の講演が行われました。

- NAS講演:「日本で自閉症者への支援・教育の質を向上させるには?」〜NASがたどり着いた究極の支援を学ぶ〜

- 講演:「自閉症支援とニューロダイバーシティ運動」

- パネルディスカッション:激論!「自閉症教育(個別教育)とインクルーシブ教育」〜日英の共通点と相違点〜

day2では、NASのより具体的な内容およびニューロダイバーシティ運動、また、日本と英国の教育システムにおける個別教育とインクルーシブ教育についてのパネルディスカッションも行われ、日英の共通点と相違点について議論が交わされました。

NAS講演:「日本で自閉症者への支援・教育の質を向上させるには?」〜NASがたどり着いた究極の支援を学ぶ〜

初日に引き続きNAS CEOキャロライン・スティーブンス氏による講演が行われました。前日の講演ではNASの取り組みや英国における自閉症児者の権利やケアの仕組みについてご講演されましたが、今回はより具体的に英国における仕組みについてご講演してくださいました。

印象的だったポイント

本講演で特に印象的だったのは、英国における教育および支援に対する監査機関の存在です。例えば、地方自治体の学校や職業訓練校、刑務所内の教育、さらには子育て支援や里親制度に関わるサービスを監査する機関として、Ofsted(教育機関)や、成人福祉や児童養護施設の監査を行うCQC、またイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにはそれぞれ独立した監査機関が存在します。これらの監査機関は非常に強い権限を持ち、訪問、観察、報告書提出に加え、基準違反があった場合には罰金や訴訟、さらには運営停止といった権限も行使できます。これにより、虐待や回避可能な危害を未然に防ぐとともに、支援の質向上に寄与していると感じました。

次に、効果的な支援を実現するための道筋として、法規制整備と品質確保を基盤にしたピラミッドが示されました。このアプローチでは、課題の解決から理想的な実現へ向けて、ルールメイキングが根底に据えられています。市場原理よりも厳格なルールと罰によって支援の質を担保していく方法が採用されていると感じましたが、なぜこのような戦略が取られているのか、もう少し詳しく聞くことができたらと思いました。

さらに、NASのポリシーメイキングチームの全員が自閉症であることが強調され、その徹底ぶりに感動しました。このチームの戦略により、下院で58名もの議員が集まるという成��果が得られました。当事者自身が主体となって政策に関与する環境は素晴らしく、NASのロビー活動の積み重ねが非常に興味深かったです。なお、ロビー活動の具体的な話が聞けなかったことは少し残念でしたが、その影響力と成果には感服しました。

また、ビジネス的に興味深かったのはAutism Accreditationプログラムです。NASが提供するこの認定プログラムは、自閉症支援に関わる機関や個人に対してNASのガイドラインに基づいたトレーニングやアセスメントを行い、その結果に基づいて認定を行うものです。この資格・認定ビジネスがNASの収入源となっている点は、非常に親和性が高いと感じました。ソフトウェア開発の分野と直接比較することはできませんが、ベストプラクティスの共有や改善を目指す認証プログラムと、例えばOSSプロジェクトで無数のユーザーが試行錯誤を繰り返していくアプローチの間で、どちらがより普及に効果的であるか、改めて考えさせられるテーマです。

講演の最後には、現在の課題についても触れられました。成人期支援においては、支援を受けるための資金調達が非常に難航しており、また公的なケアを受けるための診断を受けるまでに1年以上の待機が必要な状況が続いています。さらに、有給職に就いている自閉症成人の割合は3割未満であることにも言及されました。

QAの時間には、寄付文化を支える要因として税制優遇があるのか、という質問がありました。それに対する回答として、��税制優遇もあるかもしれないが、NASでは企業のCSR活動に合わせて資金調達チームが能動的に寄付を集めているということでした。実際に、資金調達チームの支出は約3億円ですが、その結果、約17億円の寄付・遺贈を獲得しており、非営利団体としての資金調達の仕組みが非常に効果的であることがわかりました。このような能動的な資金調達の方法について、さらに深く知りたかったという思いが残ります。

以上のように、NASの支援や運営の方法は非常に多角的で、当事者の声を中心にしたアプローチが重要であることが強調された講演でした。

講演:「自閉症支援とニューロダイバーシティ運動」

本講演は内山登紀夫先生により行われ、ニューロダイバーシティ運動の始まりから現在および日本における取り組みについてお話しいただきました。

講師略歴:

- 1989年TEACCHトレーニングセミナーに参加したことを契機にTEACCHプログラムの普及に努め、各地で研修会の講師を務めるようになった。

- 2009年4月、国立大学法人福島大学人間文化発達学類教授。2010年11月にメキシコ、Monterrey開催されたthe Third World Autism Congressではプレナリーレクチャーを担当した。

- 2013年4月、福島県立医大会津医療セ��ンター特任教授(兼任)2022年3月まで

- 2014年4月 福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室兼任教授 2022年3月まで

- 2016年4月 大正大学心理社会学部臨床心理学科教授

- 2022年4月 福島学院大学福祉学部福祉心理学科教授

- 2023年4月 福島学院大学副学長

- 2024年3月 福島子どもと親のメンタルヘルス情報・支援センターセンター長

- 2024年4月 親と子のサポートセンターふくしまセンター長

引用:https://www.uchiyamaken.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/ *一部抜粋

印象的だったポイント

ニューロダイバーシティの歴史とその概念の進化、特に健常と障害という区別から、神経学的典型と多様性の重なりへと移行してきた過程は非常に興味深いものでした。また、当事者が提案する理論の数々も、非常に刺激的なトピックです。その中でも特に印象的だったのは、「ダブルエンパシー」の概念です。

自閉症はしばしば社会的コミュニケーション障害と同一視され、「人の気持ちが分からない」といった印象を与えられることが多いです。そのため、コミュニケーションの問題が強調されがちです。しかし、立場を変えて考えると、2者間のコミュニケーションにおいて相互理解が難しくなる状況が必ずしも自閉症的特性だけに起因するわけではありません。むしろ��、自閉症の特性を考慮せずにコミュニケーションを取ろうとする相手側にも問題があるという再定義が必要だと感じました。

障害という文脈では、難しく考えてしまうことが多いですが、実際にコミュニケーションがうまくいかないのは、相互のコミュニケーションスキルに問題があるからだという考え方は非常にシンプルで、理解しやすく感じました。ただし、特性によってどうしようもない部分に関して、それを矯正しようとすることが適切でないことも再確認できました。

さらに、ニューロダイバーシティ運動における現在の状況を振り返り、内山先生が述べた「女性の社会参加運動との類似性」の考察が興味深かったです。女性の社会参加運動は、労働力不足を背景に、未活用の労働力として女性を社会に参加させようという動機から始まったものであり、その活動の意思決定過程に女性自身が積極的に参加していなかったという点が指摘されました。この考察に照らし合わせて、現在のニューロダイバーシティ運動が、特に日本では、省庁のウェブサイトやその記載において、女性の社会参加運動と同じような方向に進んでしまうのではないかという不安を抱かせる側面があることに気づきました。

意思決定の過程に当事者を積極的に参加していただき、真に多様な神経の違いを受け入れられる社会を作り上げていく環境を整えていくことが重要だと感じました。

パネルディスカッション:激論!「自閉症教育(個別教育)とインクルーシブ教育」〜日�英の共通点と相違点〜

パネルディスカッションには、日本自閉症協会会員の山田氏を司会に迎え、これまでの登壇者がそれぞれの視点から教育の現状と課題について議論しました。

自閉症の方にとって学校教育に期待するものは?何が優れていて課題か?

本田氏:

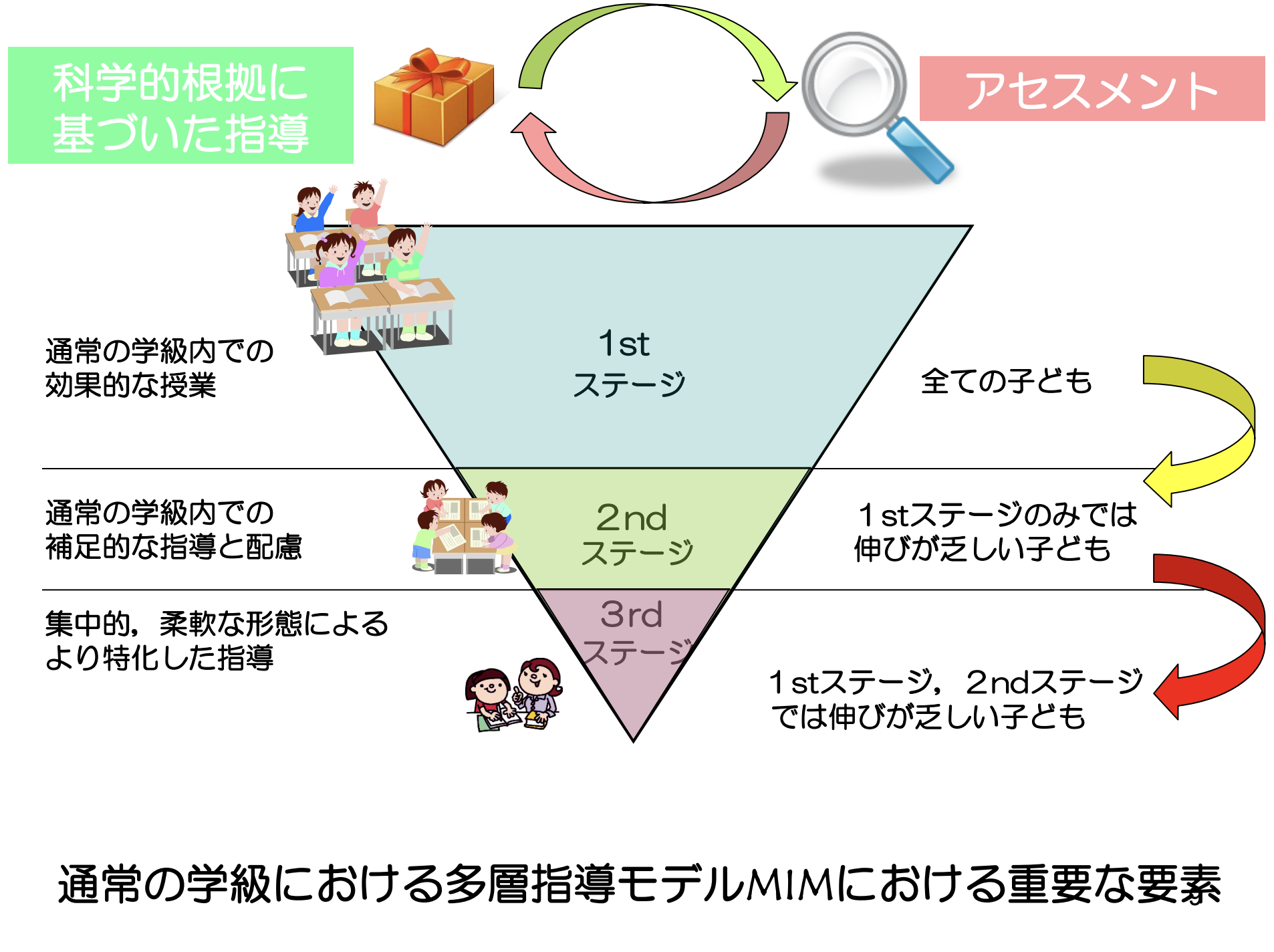

国立特別支援教育総合研究所の提唱するMIM(画像参照)について、通常の場で学べる機会特別な機会で学べる場を作ろうというイメージは賛成だが、いつどこで学のかを子供が決めていない、またそれぞれの層を子供が自由に行き来できるような状況ではない、ことが課題。

また知的な遅れがない、学力の高い子供は中高一貫で私立の学校などプライベートセクターがその受け皿になっているように見える。 エリート層教育を公教育ではなくプライベートセクターが担っているように現状見えるが、そうではない層にとってはまだこの機能を持った機関がないように見える。 今後知的な遅れがない自閉症児者の教育をどこがどのように担っていくのかも課題であると感じる。

引用:https://www.nise.go.jp/nc/wysiwyg/file/download/1/2233

引用:https://www.nise.go.jp/nc/wysiwyg/file/download/1/2233

英国において自閉症じはどのような学校に通いどのような教育を受けているのか?

スティーブンス氏:

大半の子供はメインストリームの学校(公立)で他の子供達と同じカリキュラムで同じペースで学習。 学校ごとに合理的配慮にはばらつきがあるが、構造化された休憩ルームなど休み時間の合理的配慮が特に力を入れられていることが多い。より支援ニーズの高い子には時間割を少なくするや補助教員の補填するなどの対応が取られることもある。

個別の教育カリキュラムが児童に付与されている場合には法的な効果があるので学校はこれの実施義務がある。 また実施義務に伴い補助金のようなものがついているのでそれを利用して実施する。

さらに支援ニーズが高い場合には言語聴覚士、作業療法や音楽療法など治療的な介入が行われるがこれについては特別支援学校(私立、Independent School)のような場所で行われる。 この場合においても費用はケアプランありの場合には自治体が負担。 費用が非常に高額なので、自治体�によってはケアプランに基づいた教育の場として私立の特別支援学校の利用親が申請した場合に、それを拒否することもあるがこの場合に親は自治体に対して訴訟をすることができる。 このようなケースの訴訟においては98%保護者の勝訴となる。

英国において公的な支援を受けるための基盤となるケアプランは誰でも依頼できるのか?またどの程度の期間を要するのか?

スティーブンス氏:

自閉症と診断された場合には、ケアプラン作成を申請する権利を得るが、ケアプラン作成プロセスが非常に高額なので作成のためのアセスメントを自治体が拒否することがある。 これも先のケースと同じく裁判可能だがNASとしては裁判より対話で進める。 というのは裁判待機時間が最大2年と非常に長くなることがあり、また自身でも3回ほど裁判したことがあるがこのプロセスは非常にストレスフル。

英国における特別支援教育の強みとは?

内山氏:

英国の特別支援ではSpellをはじめとした外部評価がしっかりしている。 また監査についてもOfstedとアクティディテーションなどが優れている。 教育ランクなどの情報がオープンになっているので選ぶ側にとって非常にわかりやすい。 ただナショナルカリキュラムが非常に厳格であって、例えば重度の知的障害児の場合でもフランス語のカリキュラムあり(実態はクロワッサン食べるなどになるが)などの状態。 日本の学校教育は教科よりも生活指導が強めで知的好奇心が多いのにそれを教科学習で全ての児童が満たせているわけではない。 英国では全寮制の学校が結構ありそこが難しい児童のケアも担っている部分は大変良い。

現状の日本におけるインクルーシブ教育は賛成?反対?

本田氏:

理念としては賛成だが、今自分の子供を入れるかと言われると入れない。映画のような学校に入れて自閉症児が楽しくやっていけるイメージがない。 国連がインクルーシブ教育を強く勧告したのは個人主義が根底にあるカルチャーでさらに配慮しようというコンテキストだが、日本はこれと異なる全体主義的な文化であるため。

内山氏:

自身で選べと言われた選んでないと思う。自分は私立に行った。公立だと制服着て坊��主だったのが嫌で京都のカトリック系の私立に行った。 自分の子供に関して現状の公立には行かせない。イギリスのようなラフな公立でインクルーシブなら入れるかもしれない。自身の子供も英国の方が言葉は通じないけど楽だったと言っている。

英国においてインクルーシブ教育はどのように受け止められているのか?どのようにNasのストラテジーに影響しているのか?

スティーブンス氏:

政府によって非常に推奨されている、基本的に行政機関がプロモート。 親の中には懐疑的な見方(特別支援の予算減らす目的では?)を日本同様している人もいる。 Nasとしては自閉症診断数も増えていることもあり、全ての人の可能性を最大限引き出すのだというメッセージングをしながら推進しようとはしている。 実施に際し、自閉症への合理的配慮にコストがそこまでかからないこともある、というような金銭的な誤解を解く活動も推進。 また自身の経験を振り返ると、低学年のうち4〜7歳のころは自分と異なる特徴を持つ子供は差異を受け入れやすい。 幼いうちにバディができるのはインクルーシブ教育の成果として望ましい。 さらにスタッフがよく教育されていれば理解と配慮につながっていくと思う。

英国において障害児へのいじめ問題はあるか?

スティーブンス氏:

発生することもある。どのコミュニティにおいても許容できるものではない為これについても啓発活動をしています。

多数派が少数派を受け入れることを勧めていくには?

内山氏: みんなで同じことをやるのが美しいという価値観の変化が必要では。さっきの映画が評価されるようなことは避けたい

どのようにすれば多様性を受け入れられるか?

本田氏: 自身の経験則では特に受け入れられ難かった思い出がない。学校の先生も個性的だった。 子供の頃から人と一緒のことをやってはいけないと言われた。 自閉症にとってわかりやすいことは他の子にもわかりやすいのでそのアプローチが良いのでは。

今後の理想的な状態を作っていくにあたって特に強調したいことは?

スティーブンス氏:

自閉症に声を傾ける、違いを認め祝福する。社会モデルに立ち環境を変えていくことが重要。

内山氏: 診療をしていると、60歳になっても過去の学校生活がトラウマになって涙を流される方がいるので、とにかく学校で穏やかに過ごすことができるような環境を作りを。

本田氏: 先生になりたいのは自分の力で人を変えたいと思う人が多そうな印象だが、理想的な先生は、情報は提供してくれるが余計な干渉をしない、そのような学校が良いのでは。

まとめ

ALLかながわ大会の2日目では、各登壇者が自閉症教育や支援の現状と課題について熱心に議論しました。特に強調されたのは、当事者の自己決定権を尊重し、支援の質を向上させていくことの重要性です。

2日間に渡り多くの学びを提供してくださったALLかながわ大会に感謝の意を表します。開催してくださったスタッフの皆様、登壇者の皆様、参加者の皆様、本当にありがとうございました。

理想の実現に向けてまだまだ課題は山積みですが、今回の大会の最後のメッセージにもあった通り、 今や英国No1の自閉症団体のNAS自体も、その始まりは親の声からのスタートであったということを考えると、 我々にもたくさんできることがあるはずです。理想的な将来を見据えまずできることから積み上げていきたいと思います。

次回の大会は2026年愛媛とのこと、今回の一連の記事を読んでいただいた方々もぜひ次回の参加ご検討ください!