【ABA・応用行動分析学】真似から始めるスキル獲得トレーニング【模倣実践編】

前回の準備編では、応用行動分析学でいう模倣とは?という点から模倣訓練をするメリット必要な準備に関してご紹介しました。今回の記事では、模倣訓練の具体的な�実践ステップ等に関して紹介します。

はじめに

前回の準備編では、応用行動分析学でいう模倣とは?という点から模倣訓練をするメリット必要な準備に関してご紹介しました。今回の記事では、模倣訓練の具体的な実践ステップ等に関して紹介します。

もし前回の記事を読まれていない場合にはこちらから先に読んでいただくと理解しやすいかと思います。

https://www.easpe.com/blog/article/27/

模倣訓練を実践する

ここからは具体的な実践方法をステップに分けて紹介します。

1.事前査定

前回の準備編ではモデル候補を洗い出し、その上でそれぞれのモデルに関して難易度づけを行いました。

事前査定においては、モデル候補の中から一番最初の訓練に用いるモデル、すなわち予備テストの中で一番難易度の低かったモデルを3つ選択し、3つのモデルそれぞれに関して3回ずつランダムに提示します。

[提示するモデルの種類] 右手をあげる 膝を両手で叩く 耳に触れる

[提示する順番] 膝を両手で叩く→右手をあげる→耳に触れる→右手をあげる→...

模倣訓練 事前査定の例

この事前査定で3回中3回モデルの提示に応じて模倣できたモデルに関しては訓練から除外します。

毎セッションこのように事前査定を挟むことで、現在の模倣訓練によって模倣可能なモデルがどれかという点を確認することができます。

2.トレーニング

事前査定の実施後、除外されなかったモデルの中からもっとも模倣頻度が高かったもの(例:3回中2回模倣)か、正しく模倣できるものがなかった場合には一番モデルに近い近似反応を示したモデルをトレーニング対象として選択します。

トレーニングの実践ステップは下記の通りです。

- 児童の注意を獲得する

- モデルを提示する

- 反応に応じて強化子の提供やプロンプトを使用する

- プロンプトを使用した場合には、プロンプト使用後の反応に関しても基準に応じて強化子を提供する

トレーニングにおいては連続5回プロンプトなしで模倣することができた場合にそのモデルは学習済みとして事後査定を行います。

またトレーニングセッションは10分程度の短いセッションを1日に2、3回実践する方が、長時間のセッションよりも効果的であるとされています。

3.事後査定

トレーニングの達成基準を満たすモデルが一定数貯まってきたのちに事後査定を行います。

事後査定は、学習済みのモデルと学習中のモデルをそれぞれ5つずつ選択肢、それぞれ3回モデルを提示し反応を確認します。

この際に学習済みモデルが15回中14回成功する場合には該当の学習済みモデルを今後の模倣訓練から除外します。基準を満たさない場合には再度トレーニングに戻り該当モデルに関してトレーニングを継続します。

4.プルーブセッション

事前査定、トレーニング、事後査定を通じて、模倣の学習を進めたのちに、児童が模倣スキルを獲得しているのか確認するための検証を行います。

改めて模倣とは訓練(強化履歴)なしにモデルの提示によって引き起こされる類似行動ということができます。

つまり模倣スキルを獲得しているかどうかを検証するには、児童の注目を獲得している状態で未学習のモデルを提示した際に模倣することができるか、ということを実施すればいいのです。

トレーニングの最中やトレーニング後の時間を用いて、いくつかの未学習のモデルを提示した際に児童がどのような反応をするのか確認することで現在の模倣スキルの獲得具合が確認できます。

モニタリング

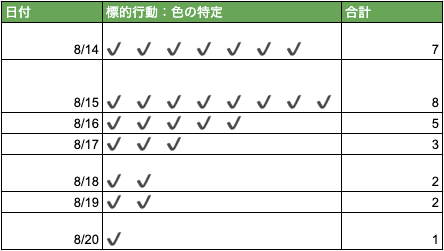

模倣スキルの進捗に関するデータ収集の方法としては、インターバル記録とイベント記録など使用することができます。

インターバル記録は頻度を測るのに適した方法です。ある時間の区間をさらに5分間ごとなどに区切り、定めた区間で行動を実行していたかどうかでチェックします。

タイムサンプリングの場合には、ある特定の時刻(例15:00)ちょうどに対象行動を実行していたかでチェックする方法、ある特定の区間の一部(15:00-15:05のいずれかのタイミング)で一度でも実行していたかでチェックする方法、ある特定の区間全体(15:00-15:05の間ずっと)で実行していたかでチェックする方法の3種類があります。

イベント記録

イベント記録は、観察していた期間全体で何回対象行動が起きたのか記録する方法です。

普段の実生活上で児童が目にするモデルを洗い出し、それらに対して模倣することを目標行動として定義すれば、さまざまな場面で模倣が発生しているか否かなどの情報を収集することができます。

まとめ

以上模倣に関して、準備と実践に関して紹介させていた��だきました。模倣そのものは理解しやすいかと思います。プロンプトを同時に利用する場合には、フェーディングまで実施する必要があるので複雑性が増しますが、それ以外の部分においては実践しやすい方法かと思いますので、ぜひご活用ください。