第28回日本自閉症協会全国大会 ALLかながわ大会参加レポ Vol.2

第28回日本自閉症協会全国大会 ALLかながわ大会 Day 1

2025年2月8日・9日鎌倉芸術館にて開催されましたALLかながわ大会において初日は以下の講演が行われました。

- 厚生労働省・文部科学省・こども家庭庁からの行政説明

- NAS講演:「自閉症支援のきのう・きょう・あした」〜NASが目指す「自閉症の人にとって生きやすい社会」とは〜

- 「ASD診断大国ニッポン」における支援〜何が達成され、何が課題なのか?〜

残念ながら大寒波の影響による新幹線の遅れで、行政説明は聞き逃してしまいましたが、なんとか間に合った残り二つの公演につき簡単な概要と感想を以下に記します。 2026年の全国大会のご参加を検討される方は是非ご覧ください

NAS講演:「自閉症支援のきのう・きょう・あした」〜NASが目指す「自閉症の人にとって生きやすい社会」とは〜

本公演はNAS CEOキャロライン・スティーブンス氏によるもので、主にNASについてまた英国における自閉症支援の外観についてご講演されました。 彼女自身重度知的障害および自閉症を持つ息子を持つ母親であり、自身のお子さんとの出来事をきっかけにNASに参加し、その後CEOに就任された経緯があります。

講師略歴

-

2019年11月~現在: National Autistic SocietyのCEO

- NASの代表として、自閉症の理解と支援を拡充するための活動を指揮。自閉症の人々の権利保護、サービス向上に努めている。

-

2013年~2019年: KIDSのCEO

- 障害を持つ子どもや若者への支援を提供するKIDSのCEOとして、組織をリードし、特に自閉症や発達障害を持つ子どもへの支援を強化。

-

2009年~2013年: British Lung FoundationのCOO(最高執行責任者)

- 財務や事業戦略の最適化を担い、組織の効率的な運営に貢献。

-

それ以前:

- 病院管理ディレクター、オペレーション室マネージャー、病院薬剤師としても幅広い経験を持つ。

- Aston University Day Hospitalのマネージングディレクターや、Bupa Hospital(レスター)のオペレーション室マネージャーとしても活躍。

参考:The Guardian

印象的だったポイント

初日の講演では、主に概要に関するお話が中心で、聴衆としての前提知識を整理するための内容が多かったように感じました。NASの取り組みや、英国における自閉症児者の権利やケアの仕組みについて、日本と重なる部分も多く見受けられましたが、特に注目したのは、評価機関が整備されている点です。これは、支援の質の向上に取り組んでいる英国の優れた点だと感じました。

また、NASが英国で最も影響力のある団体の1つに成長したことも印象的でした。NASは、自治体や民間企業、サービスプロバイダーに対して認定やトレーニングを行うことで、ナレッジやベストプラクティスを広く共有し、地域を問わず支援の質向上を図っています。このような取り組みが、地域全体で広がっていく様子が非常に印象に残りました。

「ASD診断大国ニッポン」における支援〜何が達成され、何が課題なのか?〜

本公演は信州大学医学部子どもの心の発達医学教室 教授であり、日本自閉症協会の理事でもある本田秀夫先生により行われました。

講師略歴

- 1988年 東京大学医学部卒業

- 1988年 東京大学医学部附属病院精神神経科

- 1990年 国立精神・神経センター武蔵病院精神科

- 1991年 横浜市総合リハビリテーションセンター発達精神科

- 2009年 横浜市総合リハビリテーションセンター発達支援部担当部長 兼 横浜市西部地域療育センター長

参考:メディカルノート

印象的だったポイント

本田先生の講演では、日本における自閉症診断の増加についての説明から始まり、各自治体の支援パッケージ評価の仕組みやその実態、また当事者の生活実態に関する検討、インクルーシブ教育、継続的な診療可能な医師の必要数、当事者の自己決定権の尊重など、多岐に渡る日本の自閉症児者を取り巻く現状や課題、将来像についてお話しされました。

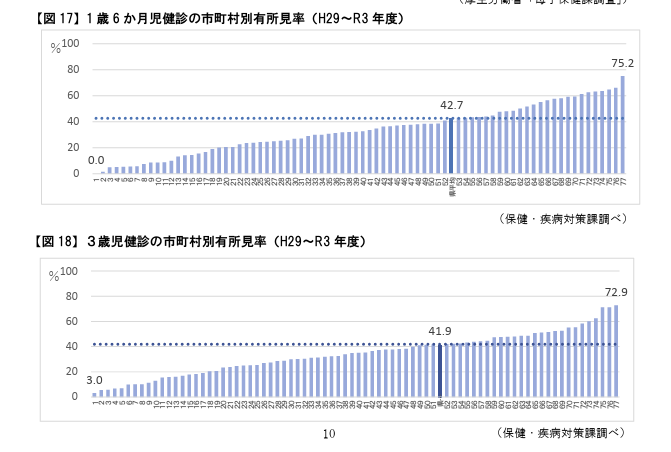

特に印象的だったのは、乳幼児検診に関する話題の中で、長野県における市町村別の有所見率について触れられた部分です。このデータでは、長野県内の各自治体の乳幼児検診における有所見率が示され、その差異が顕著であることがわかりました。最も低い自治体で3%に対し、最も高い自治体では72.9%という結果が示され、その差がなだらかに広がっていく様子がチャートで表現されていました。

出典: https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/documents/syuusei2siryou3.pdf

早期発見において乳幼児検診が非常に有用であることは明らかですが、自治体ごとに所見率に大きな差があることを知り、驚きました。

また、一定の型が決まっているはずの検診においても、標準化が難しい現状が浮き彫りになり、支援手法やその質の将来的な標準化において依然として大きな課題が残っていることを実感しました。

出典: https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/documents/syuusei2siryou3.pdf

早期発見において乳幼児検診が非常に有用であることは明らかですが、自治体ごとに所見率に大きな差があることを知り、驚きました。

また、一定の型が決まっているはずの検診においても、標準化が難しい現状が浮き彫りになり、支援手法やその質の将来的な標準化において依然として大きな課題が残っていることを実感しました。

さらに、インクルーシブ教育の部分では、合理的配慮について、**「他の生徒への示しがつかない」**といった不合理な理由で合理的配慮を拒否された場合に、学校や教師に対して罰則がないことが指摘されました。確かに罰則は存在しないものの、報酬もないという点が個人的には仕組みの問題でもあるように感じ、今後の改革においては、学校や教師の責務とその報酬の再調整が重要な課題になるだろうと感じました。

神経発達症が疑わ��れる子どもの実態調査では、16%の子どもが診断の有無にかかわらず、発達支援が必要だと保育士や幼稚園教諭が考えていることが示され、そのうち12%の子どもについては保護者と診断についてのコミュニケーションがとれていないという結果が示されました。このデータから、自閉症に対するスティグマが社会参加する側受け入れる側の間における障壁というような印象を持たれることが多いですが、最も近しい人々が自閉症についてのスティグマを抱えている場合、それが子どもの学習機会を奪うことにもつながりかねないことも問題であると改めて認識しました。そのため今後の啓発活動等についても誰をターゲットに何を伝えていくのかという点をしっかりと設計していくことが必要であると感じました。

また、実際の生活実態を自閉症者と一般人で比較した統計において、食事の管理を自分で行う、休憩を取る、3食食べる、趣味がある、運動をしているなどの項目において、自閉症者の方が一般人よりも高い割合で実施していることが示されました。この結果は、一般的なステレオタイプ的な自閉症イメージとは異なり、実際の生活実態を反映しており、上記のようなスティグマを払拭していく上でも重要なデータであると感じました。

まとめ

惜しくも行政説明は聞き逃してしまいましたが、初日はNASのCEOキャロライン・スティーブンス氏によるNASの活動内容や英国における自閉症支援の外観について、また本田秀夫先生による日本における自閉症診断の現状や課題についてのお話を大変興味深く聞くことができました。