どんなスキルも獲得可能?強化を使って楽しく学び成長できる仕組みを作る【強化準備編】

今回は、応用行動分析学に基づいて療育を実践していく上で欠かせない方法である強化に関して概要から実施にあたり必要な準備に関してご紹介します。

はじめに

今回は、応用行動分析学に基づいて療育を実践していく上で欠かせない方法である強化に関して概要から実施にあたり必要な準備に関してご紹介します。

強化は新しいスキルを学習するときにはほぼ必ずと言っていいほど使用される方法です。また、ある意味**「褒めて伸ばす」を理論的に実践できる方法**ですので是非インプットしてみてください。

強化とは?

**強化(Reinforcement)**は、児童のスキルの定着や、適応行動の増加のために用いられる方法の一つです。

簡潔に言えば、ある行動に対して特定の結果を付随させることで対象行動の将来における発生頻度や確率を向上させるための方法ということができます。

より具体的なケースを考えてみると理解しやすいかもしれません。

バスや電車で席を譲って感謝される →次回も席を譲る確率が高まる 落し物を拾い届け、持ち主からお礼をされる。 →落とし物を見つければ届ける確率が高まる

上記の例のように、何か行動をした後に自分にとって好ましい結果が生じると、同じような事が起きたとき以前取った行動と同じ行動を取ってしまうこと、ありますよね。これが強化されている状態です。

このように日常生活では無意識的に強化されていることが多々ありますが、療育という文脈では、意図的に児童のスキル獲得や、獲��得したスキルを維持するために用いられます。

チェックポイント

- 強化とは特定の行動に、特定の結果を付随させる事で、対象行動の将来における発生頻度や確率を向上させる方法****

強化子とは?

強化は特定の結果を付随させて対象行動を増加させる方法と簡単に紹介しましたが、付随させる結果でかつ行動の頻度を増加させたものを強化子と呼びます。

強化子の例 自主学習の時間になった際に、自分で着席できた場合、ハイタッチする。 ハイタッチした結果、自分で着席する頻度が増加した。 ハイタッチ=強化子

しかしながら、実際に行動の増加に結びつかなかった結果は強化子とは呼びません。勘違いしやすいのはご褒美的に提供するものや児童の好きなものが全て強化子となるかと言われるとそうとは限らないという点です。

強化子ではない例 自主学習の時間になった際に、自分で着席できた場合、好きなキャラクターのシールをあげる。

シールをあげた結果、自分で着席する頻度は増加しなかった。 シール≠強化子

ちなみに、強化子ではないものの児童の好きなものや強化子になりそうなものを好子と言います。

チェックポイント

- 行動を増加させた結果が強化子

- 強化子ではないが児童が好む物などは好子

強化の種類

強化には大きく分けて、正の強化(Positive reinforcement)負の強化(Negative reinforcement)、トークンシステムの3種類の強化の方法があります。

いずれも対象の行動を増加させることをもく時としていますが、付随させる結果やプロセスがそれぞれ異なります。簡単な定義や例は下記の通りです。

少し理解しにくいのは、負の強化です。

いずれの強化も行動の定着や上昇に寄与しますが、正と負で異なる点は、結果が何かを与えているのか、取り除いているのかという点です。

正の強化は強化子を与えているのに対して、負の強化は、児童にとって嫌なことものを取り除いています。 好きなものをプラス(正)する強化と、嫌なことをマイナス(ー)する強化があると考えるとわかりやすいです。

トークンシステムは正の強化の一部ですが、行動に対して直接強化子を提供するのではなく、最終的に強化子と交換可能なトークンを提供します。

チェックポイント

- 正の強化は与える

- 負の強化は取り除く

- トークンエコノミーはトークンを提供する

強化を使用する際の主な目標

強化は基本的に行動を増加させるための方法です。主に強化を使用して達成される目標としては下記のものが挙げられます。

-

新しいスキルを獲得

-

問題行動から代替行動への変換

-

適応行動の増加

-

物事に取り組む時間の延長

多くの場合は強化単体というよりも複数の介入方法を組み合わせた中の一つとして強化が用いられます。

また強化は、支援者の立場に立つと意図的に行動を増加させるという方法ですが、**児童の立場に立つと、「自身の行動によって相手からの結果が変化する」ということを学んでいくことができる方法でもあります。**そのため、いつもの支援者やいつもの場所以外でも自分の行動によって結果を得るという学習機会の増加も見込める方法です。

科学的に効果があると確認された領域

Step1データ収集

ここからは実際に強化を実践するにあたり事前に必要な準備に関してステップ形式で紹介していきます。

まず最初に行うのは増加させたい行動に関するデータ収集です。

増加させたい行動の定義や、現状の発生頻度、ABC分析など、今現状の対象行動の状態を客観的に把握できるようにデータ収集(ベースラインデータ収集)を行います。

実践方法等に関してはこちらの記事を参照ください。

https://www.easpe.com/blog/article/4

チェックリスト

- 行動の定義

- 頻度などベースラインデータ収集

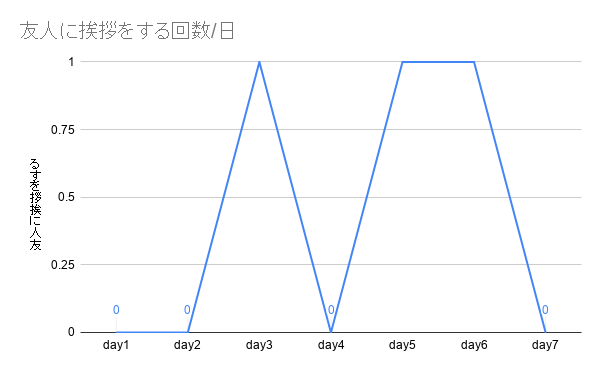

Step2トレンド分析

実際に強化を用いるかどうか判断する上で重要なのは�、今現在対象としている行動は増加しているのか、減少しているのか、またはいずれの傾向も見られないのどれに該当するのかということです。先ほどのセクションで収集したデータ別に以下のようなグラフを作成して、トレンドを確認することが出来ます。

これらのトレンドを確認する上で必要なデータ量としては最低限4日分程度の記録が必要です。

この時点ですでに増加傾向にあるのであれば、現状の取り組みを維持するということもできますし、また逆に増加が見られない、減少しているといった場合には介入方法を設計する必要があると判断する事ができます。

またこれらのデータは介入開始前の基準値となるので、今後の支援効果を測定していく上でも活用されます。

チェックリスト

- 増加、減少などトレンド分析をする

- 分析から強化の必要性を検討する

Step3目標設定と達成基準の作成

トレンドを確認して確かに強化が必要そうだとわかった後で、行うことは目標と達成基準を明確に定めることです。

伸ばしたい行動の再定義と、現在値と比較してどのような状態にするのか、観測できる形で目標と基準を作成します。

ゴール定義の例 問題行動:授業中に勝手に話し始める ・シチュエーション:先生が講義中に、児童に質問する ・行動:たかしは手を挙げて、呼ばれるまで喋らずに待つ ・基準:講義時間30分間に対して3回上記の行動ができる

さらに児童の学習進捗を測るために段階的にどのようなステップを踏んで、最終的な基準に到達するか計画表を用いると便利です。計画表に含まれるのは現在の状態と、行動のステップ、到達目標です。

スキル獲得計画表の例 ・現在のレベル:先生が質問を投げかけると、たかしは手を挙げずに、また先生から頼まれることなしに、勝手に喋り出す。 ・ステップ1:講義中、先生が質問を投げかけると、たかしは手を挙げて待つことができる。ただしこの行動は講義時間内の10分間毎に1回の頻度でかつ5日中4日は発生する。 ・ステップ2:講義中、先生が質問を投げかけると、たかしは手を挙げて待つことができる。ただしこの行動は講義時間内の20分間毎に2回の頻度でかつ5日中4日は発生する。 ・達成目標:講義中、先生が質問を投げかけると、たかしは手を挙げて待つことができる。ただしこの行動は講義時間内の30分間毎に3回の頻度でかつ5日中4日は発生していることが観察される。 ・超過目標:講義中、先生が質問を投げかけると�、たかしは手を挙げて待つことができる。ただしこの行動は講義時間内の30分間毎に3回の頻度でかつ5日中5日発生する。

チェックリスト

- 行動の再定義

- 目標設定

- 達成基準の作成

Step4強化子の選択

強化を実践するにあたってどのような強化子を使用するのか選択します。

強化子を選択する上で、下記の強化の原則に沿う形で選択する事が必要です。

強化の原則

-

即時性 強化をする際には、対象行動の直後に強化子を提供する。

-

妥当性 強化子は対象行動の実行難易度などを鑑みて妥当である必要がある。

-

比例 強化子は、単体よりも複数の強化子を合わせた方が強い。

つまり、対象の行動の直後に提供できるものでかつ対象行動の難易度に沿った強化子を選ぶ必要があるという事です。

強化子の種類

- 社会的強化子(例:やったねと褒められる、笑顔)

- 物や活動(例:Ipadで遊ぶ、外に出る)

- 食べ物や獲得できる物(例:飴、フィギア)

- 感覚刺激(例:粘土をこねる)*どうしても他の強化子が有効でない場合、大人が感覚刺激へのア�クセスをコントロールできるか、シチュエーションに対して不適切でない、いずれかの場合だけ用いることが出来る強化子

- 行動の結果そのもの(例:テストで良い点を取るという結果そのもの)

強化子になりそうなもの探し方

-

保護者の方や児童をよく知る人に聞く

-

児童本人が回答できる場合には本人に聞く

-

自由な環境の時に児童がよく遊ぶものや選択するものが何か観察する

*概要の部分で強化子は行動を増加させる結果と説明しましたが、現状何も強化子がわからない場合には、強化子になりそうなもの(好子)を選択し、実践の中で強化子として機能していくか確かめる必要があります。

チェックリスト

- 使用する強化子を選択する

- 強化子が即時に提供可能か確認する

- 強化子が行動に対して妥当か確認する

Step5負の強化子の特定

負の強化子は、結果が取り除かれるタイプの強化子です。

正の強化では、支援者が即時的に強化子を提供しなければなりませんが、負の強化では結果が取り除かれる(発生しない)ことで強化ができるため、ほぼ自動的に強化する事�ができます。

そのため、負の強化子をあらかじめ見つけておくことで療育に取り組んでいる場面以外でも学習機会を増加させる事ができます。

好きな活動とそうではない活動を判定する方法の例 ・日常生活の中にある活動(手洗い、着替え、着席etc)を選択し、「〇〇ちゃん□□の時間だよ」と声をかける ・15秒間待つ ・もし活動を始めない場合には再度声かけを行い15秒間待つ ・やだ、やりたくない、などど言ったり問題行動が起き始めたら活動から離脱していいようにする

好きなものとそうでないものを判定する方法の例 ・教科書やプリント、コンピューター、タブレットなど普段使用するものの中から選択し、「〇〇ちゃんこっち来て」と声かけし、選択したものを手渡す。 ・選択したものを触るまで15秒間待つ ・選択したものに触れない場合には再度手渡し、15秒間待つ ・いや、などと言ったり問題行動が起き始めたら、すぐにその選択した物を取り除く ・選択したものが取り除かれた時に、問題行動が修正されたり、減少したりするか観察する。

チェックリスト

- 負の強化子を特定する

- 活用できそうな学習機会を特定する

Step6必要なものを準備する

どんな強化子を、どのような強化の方法で用いるか決まったら、それぞれで必要なものを準備します。

正の強化の場合には与えるものや活動を選ばせるための絵カード等が必要かもしれません。

またトークンを用いる場合には、児童に渡すトークンカードや、集めたトークンを保存するものが必要です。

負の強化の場合には、嫌な刺激を取り除くための方法を児童が理解できるようにイラストや、テキストでわかるカード等が必要かもしれません。 それぞれの方法に合わせて、工作が必要な場合には事前に準備が必要です。

まとめ

この準備編ではそもそも強化とはどのような方法なのかという概要と実践するにあたり必要な準備に関して紹介しました。

おさらいですが、強化は特定の行動に強化子を付随させることで行動を増加させる方法です。

増加させたい行動と強化子がきちんと特定されさえすれば、さまざまな行動を獲得増加させる事ができます。

何か新しいスキルを身につけてほしいというケースに対してはぜひ強化の使用を検討してみてください。

次回の実践編では具体的な強化の進め方に関してご紹介します。